Découvrir l’un et l’autre se présente comme une entreprise passionnante, mais qui apparaît vite semée d’embûches. Que lire ? Que voir ? Quelle démarche adopter ? Comment se repérer dans cet immense labyrinthe d’objets et d’idées ?

Ce site avant tout culturel se propose d'aider le visiteur, novice ou éclairé, en lui offrant un itinéraire jalonné de près de deux étapes de réflexion, des plus classiques aux moins connues.

La Bible, ensemble décousu d'écrits juifs et chrétiens ou chef-d'œuvre bien structuré d'inspiration divine ?

De la Babylone antique au christianisme originel

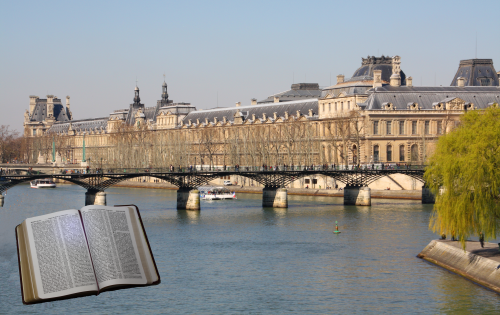

Ce parcours biblique inédit et original permettra ainsi de discerner combien la réalité historique dépasse la légende de par l’influence omniprésente de cette civilisation antique. Puisse-t-il aussi permettre à chacun de s’interroger sur sa confiance en la Bible ; ou tout simplement faire partager le plaisir de découvrir le musée du Louvre Bible en main.

Bonne visite à tous !

Paris mai 2022

Philippe Mattmann

© LouvreBible.org

Tous droits réservés pour l’ensemble du contenu de ce site et des sous-domaines en langues étrangères.